お悩み相談コーナー①

Q. 子どもがなかなか寝なくてイライラしてしまいます。どうしたら寝つきがよくなりますか。

A. 寝かし付けのルーティーンを決めておくと、スムーズに寝つかせることができますよ。

幼児期の寝かし付けは「ルーティーン」を決めるとラク!入眠儀式の具体例を紹介

1日の終わりの寝かし付けは、とっても大変ですよね。なかなか寝ない子どもにイライラして、疲れ切っている保護者のかたも多いでしょう。そんなとき、寝かし付けの「ルーティーン」を決めておくことでスムーズに子どもを寝つかせてあげられますよ。今回は、そんな「入眠儀式」のルーティーンの具体例を紹介します。

おやすみ前にやることを決めよう

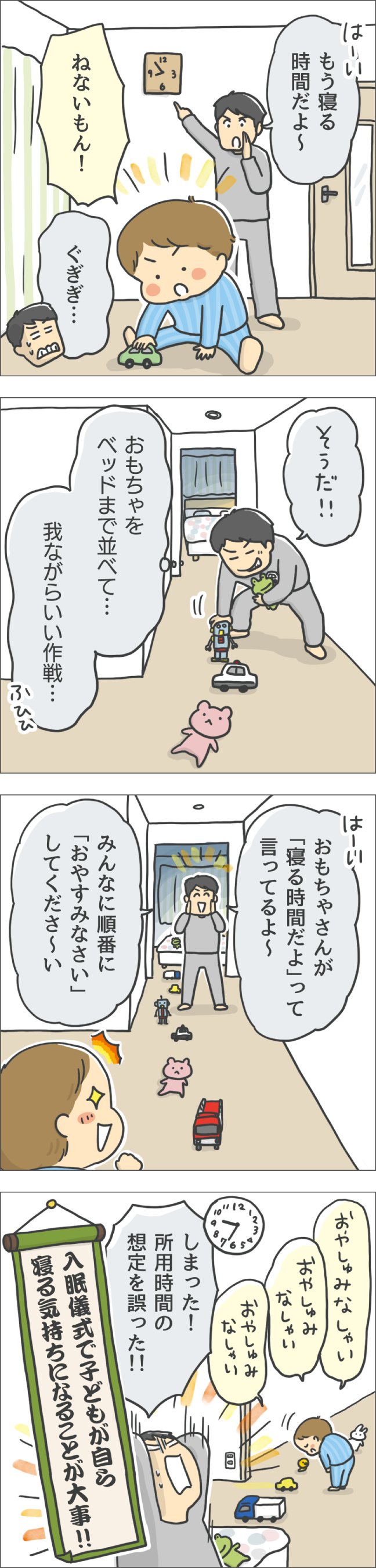

「これをすると眠くなる」というもの、保護者のかたにもありませんか?これが「入眠儀式」と呼ばれるものです。子どもの寝かし付けにも、この入眠儀式を活用してみましょう。

初日はうまくいかないかもしれませんが、続けていくことですんなりと眠れるようになってくるでしょう。お子さまと話し合って、おやすみ前にどんなことをしたいか決めるのもいいですね。

おやすみ前のルーティーン「入眠儀式」

それでは、おすすめの入眠儀式をいくつか紹介します。全部やる必要はありません。お子さまに合うものが1つ見つかれば、それでOKです。

・絵本を読む

おやすみ前におこなうこととして、絵本の読み聞かせは定番ですよね。ゆっくりと落ち着いた声で読むと、リラックスして眠くなってくるでしょう。何冊も読むとキリがなくなってしまうので、冊数を決めると◎。読む本はお子さまに選ばせてあげてもいいでしょう。

・お気に入りのぬいぐるみに挨拶

部屋にあるぬいぐるみに「おやすみ」と挨拶をします。これだけでも、立派な入眠儀式。「くまさんにおやすみしたから、〇〇ちゃんも寝ようね」と布団に誘ってみましょう。ぬいぐるみと添い寝をするのもいいかもしれません。

・各部屋をまわって挨拶

家中をまわりながら、家族やお部屋、おもちゃに挨拶をするのもいいでしょう。少しずつ寝室に近づいていくようにすると、「あと少しでおやすみの時間」と気持ちを作っていくことができます。各部屋の電気を消してまわるのもいいかもしれません。

・一日の思い出を話す

布団に入ってから、今日の出来事を振り返ってみるのもおすすめです。「朝起きて、お外で遊んで……」と、お子さまの行動をたどっていきます。最後は「お布団に入って、眠りました」と締めれば、そのまま眠りにつくことができるかもしれません。

・オルゴールを流す

音楽を小さい音量で流しておくのもいいでしょう。おすすめは、クラッシックやオルゴールなど、歌が入っていないものです。お子さまが知っている曲だと楽しくなってしまうので、大人の好みで選曲してOK。保護者のかたも一緒にリラックスできそうですね。

・水を飲む

たったこれだけでも入眠儀式にできます。「水を飲んだら寝る」という流れができれば、それだけで眠くなることもあるのです。

実は大人にもおすすめの入眠儀式

入眠儀式は、子どもだけでなく大人にも効果があります。布団に入ってからなかなか寝付けないというかたは、ぜひ試してみてください。

音楽を聞いたり、アロマをたいたり、ストレッチをしたり……。自分がリラックスできる方法なら何でもOKです。「これをしたら眠れる」というものができると、保護者のかたも疲れがとれます。ぜひ1つ、あなただけのルーティーンを作ってみましょう。

入眠儀式をおこなうだけで、案外簡単に眠りについてくれることがあります。効果があるものが1つ見つかれば、あとは同じことを繰り返すだけです。寝かし付けもぐっとラクになるでしょう。

もちろん、生活習慣が乱れていると効果は半減してしまいます。早寝早起きを心がけて、大人も子どももぐっすりと眠れるといいですね。

情報元:ベネッセ 教育情報サイト

幼児期の寝かし付けは「ルーティーン」を決めるとラク!入眠儀式の具体例を紹介|ベネッセ教育情報サイト (benesse.jp)

お悩み相談コーナー②

Q. 子どもはいつから一人で寝るようになるのでしょうか。

A. ひとり寝の練習は4歳から小学校1年生くらいまでに始めるとよいでしょう。

寝かしつけは何歳まで?ひとり寝の始め方と成功するコツ

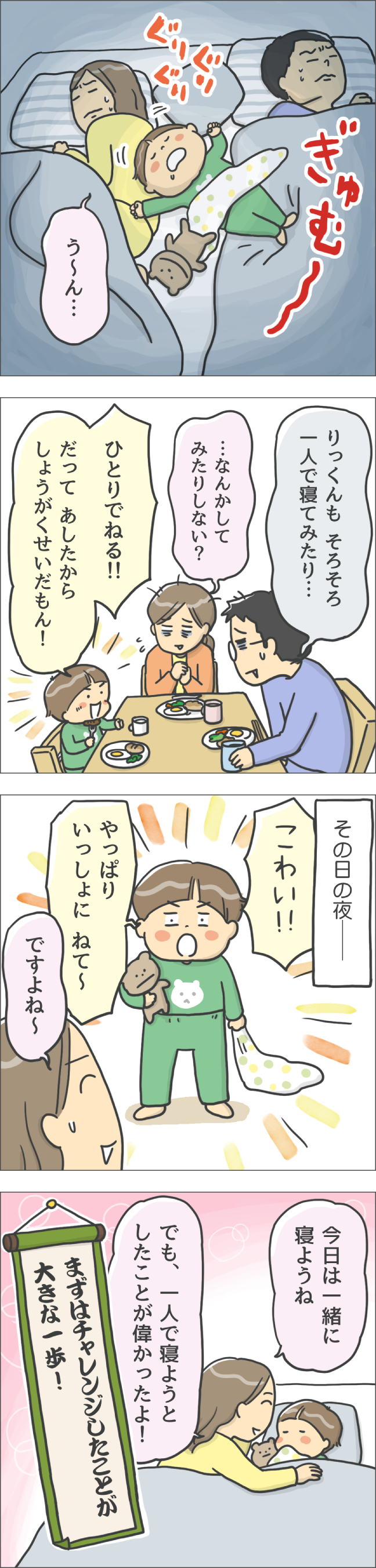

「うちの子、いつから一人で寝るようになるのかな?」

子どものひとり寝をいつから始めるかには、文化による違いがあるようです。日本では親が添い寝をする文化が定着しているため、ひとり寝を始めるタイミングに悩む方も多いようす。

添い寝が一般的な日本では、ひとり寝を成功させるにもちょっとした工夫が必要です。

寝かしつけや添い寝なしの「ひとり寝」は何歳から? 日本と外国の違い

日本の文化で育ったお子さまの場合、ひとり寝の練習は4歳から小学校1年生くらいまでに始めるとよいでしょう。進級・進学や引っ越しはお子さまに個室(寝室)を与えるチャンスです。

ベネッセが行ったアンケートによると6歳以下からひとりで寝ているという家庭は全体の35%にとどまりました。

※2023年にベネッセが行ったWEBアンケート

お子さまがひとりで寝るようになったのは何歳からですか?

育った文化や親子の信頼関係によって、ひとり寝を始められる時期は一人ひとり異なります。

たとえばイギリス、ドイツ、カナダなどでは、赤ちゃんのころから保護者と違う部屋で寝かせる文化があります。日中は家族でハグやキスをするなど、日本と比べるとスキンシップ多め。その分、小さいうちからひとり寝をさせても親子の信頼関係には響きにくいと考えられます。

一方、日本ではもともと家族で「川の字」になり、添い寝する習慣があります。日中のスキンシップが少なめの文化ということもあり、添い寝は親子間の信頼関係を築く大切な時間なのです。

どちらの文化でも、まずはお子さまが「親から愛されているんだ」という時間を持てることが大切。信頼関係の形成と自立のバランスを見つつ決めていきましょう。

「ひとり寝」のメリット・デメリット

デメリット

・ひとり寝の時期が早く日中のコミュニケーションが不足していると、愛着形成が不十分になる可能性がある

メリット

・子どもの体温や寝相の影響を受けなくなり、保護者の睡眠の質が向上する

・親の体温の影響を受けなくなるので子どもの睡眠が安定する

・自由に寝返りをうてる

・愛着形成ができていれば子どもの自立につながる

まずは親子間の信頼関係をしっかりと築くことで、ひとり寝のメリットが生まれます。それぞれのご家庭での状況を考慮しつつ、段階的にひとり寝の練習を始めてみてください。

ひとり寝を成功させるコツは?

ひとり寝の練習を始めると、最初のうちは不安がって結局親の布団に潜り込んでくるということもあります。寝る環境が変わるので寝付きにくいときもあるでしょう。

「成功する日もあれば成功しない日もある」くらいの気持ちでゆっくり取り組むことで、お子さまの不安も少しずつ和らいでいくはずです。ひとり寝を成功させるコツは他にもあります。

寝る場所や環境

・お子さまには個室を与える

・静かな環境で眠れるようにする

・お子さまが乗り気でない場合は新しい寝具の購入も選択肢に

・お気に入りのぬいぐるみと一緒に寝るなどの工夫もOK

お子さまへの接し方

・起きている間はお子さまとしっかりコミュニケーションをとる

・普段からお子さまの話に耳を傾けたり、褒めたりする

・ひとり寝の練習中に保護者の布団に潜り込んだり一緒に寝たいと泣いて訴えてきたりしたら、あたたかく迎え入れる

・親が離れると泣く場合は、寝付くまで一緒にいてあげる

・少しでもひとり寝に成功したら褒める

・親も子離れする気持ちで取り組む

きょうだいがいる場合

・兄弟の進級に合わせて「きょうだい寝」から始めてもOK

・上の子から順番にひとり寝やきょうだい寝を始める

・また、寝つきをよくするには

★日中にたくさん遊ばせる・運動する

★夜になったら強い光を避けて暖色系の照明にする

★夕食やお風呂は寝る2時間前までに済ませる

ひとり寝を習慣化する6ステップ

ひとり寝を成功させるには、少しずつ習慣化していくのがポイント。お子さまを不安にさせないためにも、まずは「一人で寝る練習をしてみようか」などと声をかけ、どのくらいの頻度で始めるのかを話し合うところからスタートしてみてください。

【ひとり寝を習慣化する6ステップ】

(1)お子さまと話し合って、週に1回など、ひとり寝にチャレンジする日をつくる

・「いつ」ひとり寝をするのか、必ずお子さまと話し合う

・お子さまが希望する頻度から練習を始める

(2)お子さまの寝具を用意する

・タオルケットやカバーなどは本人に選んでもらう

・新しい寝具があると、「やってみよう」という気持ちになりやすい

(3)お子さまが自分の寝具で寝るようにする

・最初は保護者の布団の隣でもOK(少し隙間をあける)

・ぬいぐるみと一緒に寝てもOK

・自分の寝具で寝られた日は、たくさん褒める

(4)お子さまの個室を用意する

・保護者とは別の部屋で寝る練習

・個室が難しい場合はカーテンなどで仕切る

(5)視界に保護者がいなくても眠れるよう練習する

・少しずつ寝かしつけの頻度や時間を減らす

・寂しくてつらいときは保護者の所に来てもOK

・一人で寝られたら、たくさん褒める

(6)一人で寝る日を少しずつ増やす

・週に1回などから週に2回、3回と少しずつ増やしていく

・一人で寝られる日があることを褒めた上で、お子さまと話し合って頻度を決める

日本の文化で育ったお子さまの場合、ひとり寝を成功させるには昼間のスキンシップなどでしっかりと愛着形成をしておくのが先決です。そのためにも、4歳くらいまでは添い寝で安心させてあげてください。

ひとり寝の練習を始めるタイミングは、進級や進学がベスト。「そろそろ一人で寝る練習してみようか」などと声をかけ、少しずつ慣らしていきましょう。

情報元:ベネッセ 教育情報サイト

寝かしつけは何歳まで? ひとり寝の始め方と成功するコツ|ベネッセ教育情報サイト (benesse.jp)

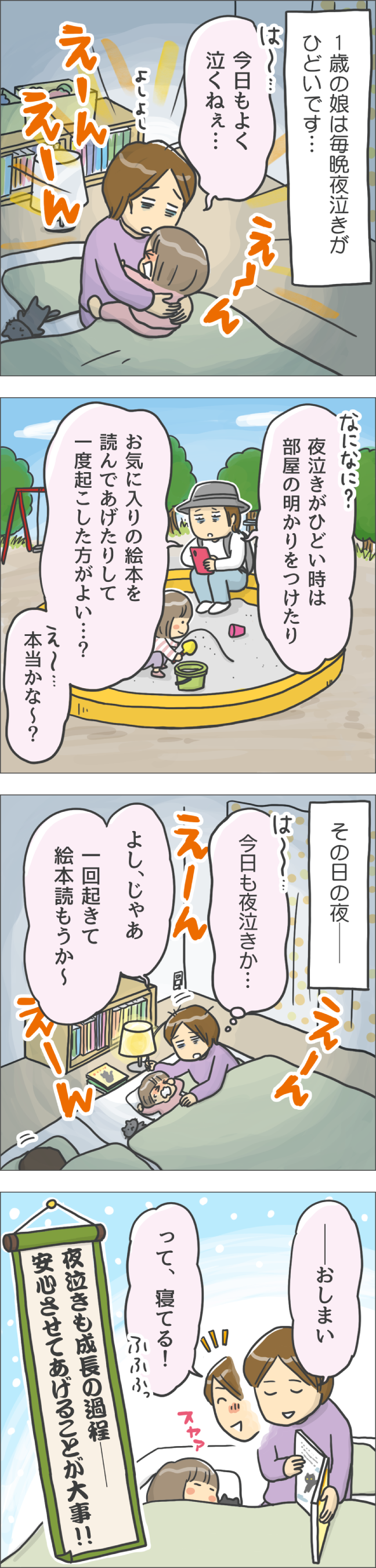

お悩み相談コーナー③

Q. 最近毎晩決まった時間になると泣くようになりました。

A. 夜泣きは子どもの成長過程と深く関わっています。年齢によって対処法が異なります。

子どもの夜泣き、いつから始まる?いつまで続く?夜泣きの原因と対処法を知ろう

すやすや寝ていた子どもがいきなり泣き始める。毎晩決まった時刻に泣く。数時間おきに泣くからその度に寝かしつけをして親はフラフラ…。「一時的なものかな」「そのうちおさまるだろう」と思っていたものの、終わりの見えない夜泣きに親の方がまいってしまいそうですよね。家という密室でのことなので第三者のサポートも得にくく、物音の気になる夜に起こることから余計神経質に捉えてしまいがち。夜泣きは子育ての悩みの中でも深刻化してしまうケースも多いようです。

今回は、子どもの睡眠メカニズム、夜泣きはいつから始まりいつまで続くのか、夜泣きの原因、年齢別の対処法などについて解説していきます。

子どもの夜泣きとは?

子どもは月齢が低いほどよく泣きます。これは泣く以外に表現する方法がないからです。生後間もない子どもをイメージしてみてください。おなかがすいた、オムツが汚れた、暑い・寒いといった生理的な要求について泣いて教えてくれます。どこかが痛い、熱がある、苦しいといった身体的な不調を訴えるときも泣いて教えてくれます。甘えたい、寂しい、抱っこしてほしい、遊んでほしいといった感情的な要求もまた、泣いて知らせるしかないのです。

これ以外に当てはまらない、原因が特にないのに泣くケースを一般的には夜泣きとしています。つまり夜泣きとは、子ども自身も何で泣いているかわかっていない、理由がないのに泣いている状態のことを言います。原因や理由はないものの、夜泣きは子どもの成長過程と深く関わっていますので、年齢ごとに詳しく見ていきましょう。

・新生児期

生まれたばかりの赤ちゃんは、まだまだこの世界で生きていくことに慣れていません。別の言い方をすれば、母親の胎内にいた頃の感覚がまだ残っていて、この世界で受けるさまざまな刺激に対して不慣れだということ。気温の変化、物音など、私たち大人にとってはなんてことはない刺激に対しても、赤ちゃんはビックリしてしまいます。

また、体内時計がまだまだ未熟なため、夜寝て昼に活動するというリズムもできていません。オムツが汚れたら泣きますし、おなかがすいても泣きます。昼夜関係なくちょっとした刺激で泣き始めるのは当然のことですので、新生児期の赤ちゃんが夜に泣くことを夜泣きとして悩む必要はないでしょう。

ただし、母乳やミルクを頻繁にあげても泣き続けるときは、そもそも母乳やミルクが足りていないなどの別の原因が考えられますので、産院(母乳外来を行っているところ)などに相談してみてください。

<新生児期の夜泣き対処法>

赤ちゃんがビックリするような刺激を与えない。

ぐっすり眠れるよう室内をととのえる。

・生後5〜6ヵ月頃

子どもの夜泣きが始まるといわれているのが、生後5ヵ月頃です。子どもは生後3ヵ月を過ぎたくらいから少しずつまとまって寝てくれるようになってきますが、これは体内時計が機能するようになるからです。朝になると起き、日中は日光に当たり活動し、夜になれば部屋を暗くして寝る。この当たり前のような生活のリズムを家族が繰り返す中で、赤ちゃんは少しずつ時間の感覚を学んでいきます。

体内時計がきちんと機能すると夜寝てくれるのですが、体内時計が機能しないと熟睡できずに夜泣きが起こるとされています。この時期は昼夜のメリハリを意識して、赤ちゃんとともに家族の生活リズムをととのえるよう心がけるとよいでしょう。

また、この時期は乳歯が生え始める時期でもあり、むずがゆくて泣いていることも多いといわれています。その可能性がある場合は「歯がため」を与えて様子をみてください。

<生後5〜6ヵ月頃の夜泣き対処法>

昼と夜のメリハリをつけ、生活リズムをととのえてあげる。

暑すぎたり寒すぎたりしないか、体温と室温に気をつける。

・1歳過ぎ

夜泣きに悩む親の声によると、最も多いのが1歳頃からの激しい夜泣きです。夜泣きの原因は未だに解明されていない部分も多いのですが、1歳過ぎの夜泣きはそれまでの夜泣きとは違うと捉えられています。「これまで毎晩ぐっすり眠っていたのに急に夜泣きが始まった!」というケースも多々あります。

あまりの激しさに「もしかして病気なのでは?」と心配になる親も多いようです。1歳を過ぎてからの夜泣きにはいくつかの引き金が考えられます。

・脳が未発達

脳の前頭葉という部分が未発達なため、夜泣きは半分寝て半分覚醒している状態で泣いているといわれています。また、つかまり立ちや独り歩きを始める時期でもあり、日中さまざまな物事に興味津々で取り組み、脳が刺激を受けます。それらの情報は夜寝ている間に整理されるのですが、その情報整理がスムーズにいかず、夜泣きとなってしまうともいわれています。

・体調不良

母体からもらった免疫力がきれ、子どもは熱を出すことも増えてきます。子どもは体調が悪いとぐずりますね。発語して間もない1歳頃は、まだまだ言葉で自分の不調を親に伝えることができません。昼間は元気なのに夜になると体調を崩すという子どもも多いので、不調のサインをキャッチしてあげるようにしましょう。突発的にあまりにも激しい泣き方をする場合は、夜泣きではなく何らかのトラブルであることも考えられます。

・睡眠障害

夜中に泣き叫ぶ、悲鳴のような泣き声の場合は「夜驚症(やきょうしょう)」の可能性も考えられます。強い不安や恐怖を感じて夜中に泣くというケースです。見分け方としては、呼吸が乱れていないか、脈拍が早くなっていないか、大汗をかいていないか、などをチェックします。

深い眠りから一気に覚めた状態なので、子ども自身もわけがわからない状態です。声をかけたり、肩を揺らしたり、部屋の明かりをつけても泣き止まないケースが多いようです。これらの状態が続く場合は、気になるようでしたらかかりつけの小児科に一度診てもらうとよいでしょう。

<1歳過ぎの夜泣き対処法>

わけがわからず泣いたり暴れたりするときは、一度目を覚まさせてあげるとよい。

部屋の明かりをつけたり、お気に入りの絵本を読んであげたり、子守唄や童謡を歌ってあげたり、抱っこして話しかけたりする。

一度起こしてからもう一度寝かしつけた方がスムーズに寝る場合が多い。

・2歳過ぎ

生後5〜6ヵ月頃から始まり、1歳過ぎまで続くといわれている夜泣き。なかには2歳になっても夜泣きがおさまらない子どももいます。

この時期の夜泣きは、精神的なものが引き金になっていることが多いようです。脳も発達してきたことで、昼間に起こったいやな出来事をひきずったり、怖い夢として見てしまったり、ということが起こります。この場合、夢を見る浅い眠りのタイミングで夜泣きをします。また、引っ越しをした、弟や妹が生まれた、保育園や幼稚園に通い始めたなど、身のまわりの環境の変化を敏感に察知し、神経が過敏になって夜泣きとなることも多いようです。

<2歳過ぎの夜泣き対処法>

物心がついてからの夜泣きは精神面に作用する出来事がきっかけとなることが多いので、それらの出来事について子どもの気持ちを親が受け止めてあげることが大切。

親子の会話の中で、子どもは安心感を得たり、気持ちの整理をしたりする。

夜泣き対策グッズや入眠儀式などの効果的な対処法

月齢別に見ていくとわかるように、子どもの夜泣きは成長の証(あかし)です。とはいえ、毎晩のように子どもの夜泣きに付き合う親にとっては深刻な悩み。スムーズに眠りにつかせ、深くゆっくり熟睡できるよう、子どもの睡眠環境をととのえてあげましょう。

次にあげる入眠儀式は、一般的に夜泣き対策として有効だといわれていますが、子どもに個性があるように、夜泣き対策グッズや入眠儀式にも合う合わないがあるでしょう。いくつか試しながらわが子にぴったりの入眠儀式を家族で見つけてみてください。

<布団に入る前>

・お風呂に入る

・パジャマに着替える

・歯みがきをする

・絵本を読む

・好きな歌を聞く(歌う)

・「おやすみなさい」と言う

一連の流れを通して、「そろそろ寝るんだな」と子どもに認識させる効果があります。洗濯機や冷蔵庫などに「おやすみなさい」と挨拶して回ると満足して布団へ向かう子どももいるようです。気持ちが落ち着くと夜泣き防止にも役立ちますので、ぜひ取り入れたい習慣ですね。

<布団に入ったあと>

・背中やおなかをトントンする

・優しくマッサージする

・ブランケットでくるむ

・手をつなぐ

・添い寝をする

・お気に入りのぬいぐるみを横に置く

体をトントンしたりマッサージしたり手をつないだりとふれあうことで子どもに安心感を与えます。眠りの深さは睡眠環境と深い関係がありますので、暑すぎたり寒すぎたりしないように部屋をととのえてください。定着させるには毎日同じ行動を繰り返すのがポイントです。そのためには親にとって「毎日行っても負担にならない」行動を選ぶとよいでしょう。

夜泣きがひどくてイライラ…どう向き合う?

毎晩のように夜泣きに付き合っていると親のイライラも募りますね。「ご近所に迷惑だと思われているのでは?」「通報されたらどうしよう」などと不安になる親も多いようです。夜泣き対策には、親の心のケアも含めましょう。密室でひとり、夜泣きする子どもと向き合っていると気が滅入ってきます。内にこもらず意識を外に向け、ストレスをためないようにすることが大切です。

<ご両親のストレスを軽減するため>

・子どもと一緒に昼寝して体力をキープしておく

・パートナーと交代して子どもの相手をする

・夜のお散歩&夜のドライブ(危険がないように気をつけながら)

・残っている家事はパートナーが担当する

・隣近所に「夜泣きでご迷惑をおかけします」と先に挨拶をしておく

ひとくちに夜泣きといっても、月齢別で考えられる引き金は異なりますし、子ども自身の個人差も大きく、対処法はさまざまです。しかしながら、夜泣きを防ぐため有効だとされている「生活のリズムをととのえる」「会話やふれあいで心を満たす」という対策は、子育てそのものにおいても大切なことですよね。

まずはできることから見直してみて、それでも夜泣きがおさまらない場合は、周囲の人や専門機関に相談するなどして、ひとり(家庭)で抱え込まないようにしましょう。

情報元:ベネッセ 教育情報サイト

子どもの夜泣き、いつから始まる? いつまで続く? 夜泣きの原因と対処法を知ろう|ベネッセ教育情報サイト (benesse.jp)

「こどもちゃれんじ」「しまじろう」は㈱ベネッセコーポレーションの登録商標です。